직장 민주주의 책 독자 티타임 끝났다. 원래 독자 티타임을 하지는 않았다.

'살아있는 것의 경제학'은 꽤 괜찮은 책이었다. 에디터가 책 출간하자마자 회사를 옮겼고, 그냥 붕 떴다. 방법이 없었다 (그렇지만 이 책이 내가 다시 책의 세계로 돌아왔던 것을 최소한 기자들에게 알리는, 그런 역할은 했던 것 같다.)

작년 2월, 한푼두푼 내면서부터 블로그와 페친들 몇 명과 조촐하게 책 내면서 생긴 얘기들, 그냥 살아가는 소소한 얘기들을 나누었다.

이건, 강연과는 전혀 다르게, 진짜로 차 한 잔 마시면서 나누는 자리로 하고 싶었다. 클 이유도 없다. 그리고 부산하게 해서도 안 된다고 생각했다. 마침 시간되고 여유되는 사람, 차 마시면서 나눌 정도의 잡단이면 충분하다고 생각했다.

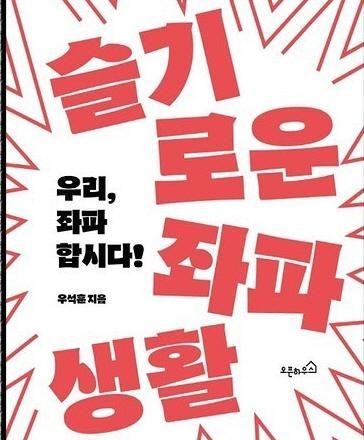

직장 민주주의 책이 나왔고, 어김 없이 너무 늦기 전에 작은 행사를 했다. 이 모임을 스무 명 내외를 생각하는데, 10명 미만으로 와도 아무 상관이 없다고 생각한다.

크리스마스 직전의 어느 토요일, 나름 의미있는 시간을 보내게 되었다. 나는 부산하고, 무슨 의전 같은 것이 있고, 서로 성가신 행사는 딱 질색이다. 그런 건 예전에도 많이 했고, 문재인 대표 시절에도 엄청나게 많이 했다.

저자로서 나는, 그렇게 하고 싶지는 않다. 에디터나 회사에, 손 많이 가고, 품 많이 드는 저자로 남고 싶지는 않다 (크게 돈 벌어다주지는 못해도, 이런 거라도..)

책 나오면 기본적인 거나 하고, 팔리거나 말거나, 보통 내깔려 두는 스타일이다. 한다고 더 팔리는 것도 아니고.. (더 팔린다는 보장이 있으면, 당연히 한다. 난 소심하니까.)

지금까지는 그랬는데, 이번 주제는 좀 다르다. 직장 민주주의, 그냥 안 팔린다고 버려두는 것은 좀 아닐 듯 싶다.

상황이 열악하고, 이런 건 내가 가장 잘 안다.

"독자 다섯 분만 있으면 어디든 간다",

원칙은 이렇게 호쾌하게 잡았다. 그래도 수많은 독자들의 도움으로, 이런 데 갈 때 굳이 돈 받고, 차비 안 받아도 크게 어렵지 않을 정도의 삶을 살게 되었다. 초청료, 강연비, 그런 거 안 받아도 애들 둘 데리고 먹고 사는데 아무 문제 없다. 설령 지방에 가서 힘들어서 내 돈으로 1박하고 온다고 해도, 10원도 안 받아도 아무 문제 없다.

다만 애들 둘 업고 돌아다닐 수는 없으니까, 가용한 시간 내에서. (내가 경제학 박사라서, 단서 조항 없이 무조건 하지는 않는다. 그래서 돌아보면, 역시 양아치군, 그런 생각이 들기는 한다.)

한겨레 문화센터에서 독자들과 티타임을 시작으로,

나도 직장 민주주의를 위해서 내년에는 좀 돌아다닐 생각이다. 이런다고 책이 팔릴까? 그건 모른다. 이런다고 돈이 벌릴까? 많은 경우 내 돈 쓰면서 움직이는데, 무슨 돈이 벌리겠나.

그러나 세상은 분명히 좋아질 것이다. 1미터든, 아니면 1센치든, 사람들이 움직이는 것만큼 분명히 좋아질 것이다.

그럼 되는 거다.

수많은 회의와 조롱 속에서 잔뼈가 굵으면서 나도 50이 되었다. 아직 한국은 좋아질 여지가 많은 나라다. 조금은 몸을 움직여보려고 한다..